- Veranstaltungen im UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch - Das ganze Programm ausführlich und aktuell unter

www.kloster-lorsch.de - Anmeldungen & Infos: Tel. 0 62 51/86 92 00 undDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Offenes Lauresham, Themenführungen, Familienführungen, Mo(nu)mentmal (thematische Kurzführungen) und mehr... Sonderführungen: Infos zu Terminen und Preisen Rubrik „Gästeführungen“ auf www.nibelungenland.net

- Lauresham: Infos hier: https://kloster-lorsch.de/freilichtlabor

- Lorsch: Aktionen und Stadt-Informationen - Infos 0 62 51/86 92 00 www.kloster-lorsch.de

und viele bleibende Themen! Geben Sie als Suchwort "Lorsch" und "Lauresham" ein, dann stoßen Sie auf zahlreiche Beiträge in verschiedenen Rubriken!

Interessante Angebote im Oktober 2025

- Oktober: Erwachsenenworkshop „Nachgekocht“ – Rezepte aus dem Lorscher Arzneibuch – Kalender Kloster Lorsch

- Oktober: Ferienworkshop: Taschenwerkstatt – Kalender Kloster Lorsch

- Oktober: Mitmachführung: Schaf – Stoff – Kleidung – Kalender Kloster Lorsch

- Oktober: Thementag Ernährung im Frühmittelalter mit Herbstfest – Kalender Kloster Lorsch

in den Herbstferien in Kooperation mit der lokalen Kreisvolkshochschule „Ferienworkshops“ -> Anmeldung über die KVHS!

- Oktober: Ferienworkshop: Alles Käse!?! – Kalender Kloster Lorsch

- Oktober: Ferienworkshop: Menschen des Klosters – Leben zwischen Kultur und Natur – Kalender Kloster Lorsch

- Oktober: Ferienworkshop: Filzen & Färben – Kalender Kloster Lorsch

-----------------

UNESCO Welterbe- und Geopark-Tag am 1. Juni 2025 in Lorsch

Zum deutschlandweiten UNESCO-Welterbetag, am Sonntag, den 1. Juni 2025 bieten das UNESCO-Welterbe Kloster Lorsch samt Förderverein, der UNESCO Global Geopark

Bergstraße-Odenwald und die Stadt Lorsch von 11 bis 18 Uhr wieder ein informatives und abwechslungsreiches Programm auf dem Areal rund um die Geschäftsstelle des Geo-Naturparks (Haus Lorbacher) und den Klosterhügel. Wie in der Vergangenheit, sind auch in diesem Jahr viele Kooperationspartnerinnen und -partner aus der gesamten Region und darüber hinaus eingebunden.

Mitten im Herzen der Stadt empfängt der Geo-Naturpark die kleinen und großen Gäste mit umfangreichen Informationen und Aktionen zur Region und ihren Attraktionen. Die Geopark-Ranger laden zu einem Naturmemory und Kontinenten-Puzzle ein, stellen gemeinsam mit den Besuchern Kräutersalz her und informieren anschaulich über die Themen Wasser und Auenlandschaft sowie die Agenda 2030 mit den Sustainable Development Goals (SDGs) – inklusive Glücksrad-Aktion. Eine Ausstellung zum Thema „10 Jahre Global Geopark“ zeigt das Engagement des hiesigen Geoparks in der gesamten Region bis hin zur internationalen Vernetzung. Alle Aktivitäten sind durch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN verbunden, denen sich die Gäste spielerisch und unterhaltsam nähern können. Aktionen der Wanderwege-Markierer und zahlreicher Kooperationspartnerinnen und -partner wie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem Verein Burglandschaft, dem Verein Genial Regional und der Klima Arena runden das Angebot ab. Die Tourismuspartner verraten besondere Ausflugsziele in der gesamten Region. In diesem Jahr stehen die Aktionen im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums als UNESCO Global Geopark, zu dem eine eigens gestaltete Outdoor-Ausstellung Auskunft gibt.

Als Bindeglied zum Klosterhügel fungiert ein Gemeinschaftsstand der Metropolregion Rhein-Neckar, der alle UNESCO-Partner der Region präsentiert und Appetit macht, die

international ausgezeichneten Orte näher kennen zu lernen. Außerdem ist in diesem Jahr auch wieder die City of Literature Heidelberg mit einer Poesie-to-go-Aktion vor Ort.

Persönlich vor Ort sein werden dafür Marion Tauschwitz, Miriam Tag und Manfred Metzner.

Auf dem Klosterhügel werden die Gäste vom Verein zur Förderung des UNESCO Welterbes Kloster Lorsch an einem zentralen Tisch empfangen, der Brot, Wasser und Wein bereithält. Erstmals wird der Verein mit der Behindertenhilfe Bergstraße gGmbH(bhb) eine Kunstaktion „Live-Malerei“ veranstalten. Die Besucher dürfen den Künstlerinnen und Künstlern des Kunstprojekts der bhb über die Schulter schauen, die im Foyer des Paul-Schnitzer-Saales ihre Staffeleien aufgestellt haben und an Projekten arbeiten. Dies ist auch gleichzeitig die Eröffnung (13.00 Uhr) einer Dauerausstellung am gleichen Ort, die bis zum 13.Juli 2025 andauern wird.

Es gibt halbstündliche Führungen zur Königshalle und darüber hinaus um 14 Uhr eine Führung durch den Pfingstrosengarten, angeboten von der Tourist-Information

NibelungenLand. Die Museumspädagogik der UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch wird mit dem Verein zur Förderung des UNESCO Welterbes Kloster Lorsch das diesjährige Motto zum Welterbetag „Vermitteln, verbinden, begeistern“ umsetzen. Zusammen mit den beiden Partnerschulen, der Wingertsbergschule Lorsch und der Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim, einer UNESCO-Projektschule sowie mit der Werner-von-Siemens-Schule Lorsch wird es um das Thema „Spielen – verbindet und begeistert“ gehen. Die Schulen präsentieren sich dabei mit Informations- und Mitmach- bzw. Mitspiel-Ständen. Es können Spiele gespielt und Lederbeutel selbst hergestellt werden. Außerdem bietet die Museumspädagogik der Welterbestätte die Gestaltung mittelalterlicher Tonbodenfliesen als weitere Mitmach-Aktion an und die Kräutergarten AG des Heimat- und Kulturvereins ist wieder mit einem Kräuterstand vertreten.

Alle Angebote des UNESCO-Welterbe- und Geoparktags sind kostenfrei. Für musikalische Highlights sorgen zwei Musik-Ensembles, Emajamaa und listentojules, die

alternierend während der gesamten Veranstaltung an unterschiedlichen Stellen zwischen Geo-Naturpark-Geschäftsstelle und Klosterhügel aufspielen werden: Eine höchst

willkommene Bereicherung des umfangreichen Tagesprogramms. Jedes Jahr aufs Neue möchte der deutschlandweit begangene UNESCO-Welterbetag den Menschen die Pforte zu den Welterbestätten weit öffnen und ihnen die Bedeutung dieser besonderen Orte zugänglich machen. Im Rahmen einer langjährigen Kooperation begehen

in Lorsch gleich zwei UNESCO-Institutionen diesen Tag gemeinsam: Das UNESCO-Welterbe Kloster Lorsch und der als UNESCO Global Geopark ausgezeichnete Geo-

Naturpark Bergstraße-Odenwald.

Der UNESCO-Welterbe- und Geoparktag im Überblick unter www.kloster-lorsch.de sowie www.geo-naturpark.de

„PERSPEKTIVEN – Ein Kulturdenkmal im Zeitenwandel“ wird noch bis Sommer 2025 zu sehen sein

Die Vernissage im Lorscher Museumszentrum liegt nun ein knappes halbes Jahr zurück und viele Gäste konnten sich in der Ausstellung bereits die wechselvolle Geschichte und den stetigen Wandel des Klostergeländes vergegenwärtigen – nun bietet sich glücklicherweise die Gelegenheit, die Ausstellung noch bis zum 22. Juni dieses Jahres verlängern zu können!

Ideen für neue Ausstellungen gibt es übrigens schon, in der Kooperation zwischen städtischem Kultur- und Tourismusbüro und den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen, die auch für diese Ausstellung zusammenarbeiteten. Ob diese Konzepte aber in näherer oder etwas fernerer Zukunft umgesetzt werden können, wird derzeit noch eruiert.

Ausstellungsübersicht:

PERSPEKTIVEN – Ein Kulturdenkmal im Zeitenwandel

Das Kloster Lorsch war auch bereits vor der Titelvergabe durch die UNESCO ein identitätsstiftender Bestandteil der südhessischen Kleinstadt. Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung über die vergangenen 100 Jahre und mehr, hat es sich mit den sich ändernden Bedürfnissen stets weiterentwickelt und verwandelt. Die neueste und wohl rückblickend größte Veränderung wurde 2014 umgesetzt und hat dem für Lorsch, die Region und über ihre Grenzen hinaus so bedeutsamen Ort noch mehr Wirkung und Strahlkraft verliehen. Anlässlich dieses 10-jährigen Jubiläums zeigt die Ausstellung Momentaufnahmen aus über 100 Jahren des Wandels des ältesten Hessischen Welterbes, aus der Perspektive seiner Lorscher Bürgerschaft. Die Bevölkerung war für die Ausstellung aufgerufen worden, die Privatarchive zu durchforsten und die Fotoauswahl um weitere Aufnahmen zu ergänzen – wovon einige Aufnahmen in der Ausstellung wiederentdeckt werden können.

Wie mit einem Spiegel, der die zeitliche Barriere überwindet, stellen die beiden Fotograf*innen Dominik Lehman und Stephanie Deckers ausgewählte historische Aufnahmen ihren jeweils eigenen zeitgenössischen Neuinterpretationen gegenüber und bilden damit den Rahmen der Ausstellung.

Ergänzt wird die Retrospektive mit Gegenwartsbezug durch die Entwürfe, die für die Umgestaltung entstanden. Zu sehen sind jene Pläne, die es im Zuge des damals ausgeschriebenen Wettbewerbs in den Endausscheid geschafft hatten.

Mit einer Auswahl „Lorscher Wohnzimmer-Kunst“ in einer kleinen Abteilung, bekommen außerdem die Perspektiven von (Laien-)Künstler*innen und Grafiker*innen auf unser Kloster eine eigene Bühne.

Tabak und Zigarettenkultur

Die Ausstellung ist ein Muss für alle, die sich für Kulturgeschichte, Design und die gesellschaftlichen Veränderungen im Umgang mit Tabak interessieren. Sie lädt zu einer Reise durch 100 Jahre Zigarettenkultur ein – von den Anfängen bis zum heutigen Wandel hin zu rauchfreien Alternativen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Heimat- und Kulturvereins Lorsch (www.kulturverein-lorsch.de).

-----

Neuer Audioguide „Museumslauscher“ für Kinder und Jugendliche im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch

Aus einem Gemeinschaftsprojekt von hr2-kultur, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim entstand in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen (SG) ein neuer Audioguide für das UNESCO Welterbe Kloster Lorsch. Der sogenannte Museumslauscher wurde von Kindern für Kinder konzipiert. Angeleitet von Museumspädagogin Berenike Neumeister und zwei Medienchoachs des Hessischen Rundfunks wurde das Projekt von der Klasse 4e der Wingertsbergschule in Lorsch umgesetzt. Der neue Audioguide wurde am Dienstag, den 29. Oktober 2024, vorgestellt und ist ab sofort kostenfrei über einen QR-Code vor Ort abrufbar.

„Den Schülerinnen und Schülern ist es gelungen, in ihrem Museumslauscher die einstige Blütezeit des Klosters wieder aufleben zu lassen und dessen Funktion und Bedeutung im frühen Mittelalter anschaulich vor Augen zu führen“, sagt SG-Direktorin Kirsten Worms. „Wo heute nur noch Fragmente erhalten sind, ist es wichtig, eine Sehhilfe – oder in diesem Falle Hörhilfe – zu geben. Das leisten wir in der Welterbestätte durch museumspädagogische Angebote, Ausstellungen oder die Gestaltung des Geländes.

Der neue Museumslauscher von Kindern für Kinder ergänzt unsere Angebote perfekt und gibt unseren jungen Gästen spannende Informationen an die Hand, mit denen sie das Kloster selbst erkunden können. Dafür möchte ich allen Beteiligten herzlich danken.“ „Für die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen sind die Museumslauscher-Audioguides ein ideales Projekt, um verschiedene unserer Förderbereiche miteinander zu verbinden“, sagt Bettina Riehl von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. „Mit Hilfe der Mediencoachs lernen die Kinder viel über Audioaufnahmen. Indem sie vermittelnd das Museumsumfeld, geschichtliche Zusammenhänge und Museumsobjekte für andere Kinder aufbereiten, gelingt ihnen selbst ein viel besserer Zugang zu dem, was sie beschreiben. Die Museen gewinnen gleichzeitig einen Audioguide dazu, den sie so bislang noch nicht hatten. Für alle Beteiligten also eine Win-Win-Situation. Wir freuen uns sehr, dass die Klasse 4 der Wingertsbergschule Lorsch nun einen Museumslauscher zum Kloster Lorsch präsentieren kann!“

Das Projekt Museumslauscher wurde bereits erfolgreich in weiteren hessischen Museen durchgeführt, jeweils in Zusammenarbeit mit lokalen Schulen. Die Kinder und Jugendlichen besuchen zunächst das Museum, treffen eine Auswahl, welche Themen für ihre eigene Altersgruppe relevant sind, und schaffen daraus lebendige Hörbilder, versehen mit passenden Geräuschen und atmosphärischer Musik. Die Texte werden von den Kindern selbst eingesprochen. Redaktionell begleitet wird das Audioguide-Projekt von Maria Bonifer und Juliane Spatz von hr2-kultur. Neben dem Deutschen Elfenbeinmuseum in Schloss Erbach ist mit dem UNESCO Welterbe Kloster Lorsch nun eine zweite Sehenswürdigkeit der SG vertreten, deren Areal im Museumslauscher gemeinsam mit der Figur Caesarius erkundet wird: Dabei gewinnen die Zuhörerinnen und Zuhörer Einblicke in das Leben im Kloster zur Zeit des Frühmittelalters und begleiten Caesarius durch seinen Alltag.

Bereits seit Juni 2024 besteht eine Kooperation zwischen der Welterbestätte und der Wingertsberg Grundschule. Wir mittendrin im Welterbe zielt darauf ab, die Geschichte und Bedeutung von Kloster Lorsch in den schulischen Unterricht zu integrieren, aber auch bei Besuchen vor Ort für die Kinder erfahrbar zu machen und so eine Nähe zu dem Kulturerbe zu schaffen. „Das Projekt Museumslauscher zeigt eine beispielhafte Möglichkeit, wie sich

Kinder auf kreative Weise mit diesem geschichtsträchtigen Ort auseinandersetzen und eine Begeisterung dafür entwickeln“, sagt Dr. Hermann Schefers, Leiter der Welterbestätte. „Die Klasse hatte bereits im vergangenen Schuljahr das Kloster im Heimatkundeunterricht kennengelernt und konnte an dieses Wissen anknüpfen. Begleitet durch Maria Bonifer und Juliane Spatz von hr2-kultur, Museumspädagogin Berenike Neumeister und die Klassenlehrerin Jana Baur entwickelte sie einen informativen und spannenden Museumslauscher, mit dem auch künftige junge Besucherinnen und Besucher bei uns auf Zeitreise gehen können.“

Zehn Jahre Freilichtlabor Lauresham – zehn Jahre Wissenschaft zum Anfassen

Das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham steht seit nunmehr zehn Jahren für die Erforschung und Vermittlung frühmittelalterlicher Lebenswirklichkeit. Im Spätsommer 2014 wurde es als Teil der damals neugestalteten und stark erweiterten Anlage der UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch eröffnet. Ziel war es, mit Lauresham ein Gegenstück zur Vermittlung der klösterlichen Bau- und Geistesgeschichte zu schaffen, das Menschen jeden Alters und Bildungsstandes einen begreifbaren Eindruck des Lebens in der Region vor 1200 Jahren ermöglicht.

Heute ist Lauresham etabliert als beliebtes Ausflugsziel bei Besucherinnen und Besuchern und fest verankert im internationalen Netzwerk experimentalarchäologischer Forschung.

Geschichte zum Erleben

Zur Errichtung von Lauresham führte die Idee, die Erlebbarkeit der Welterbestätte mit neuen Konzepten zu verbessern. Auf Grundlage aktueller Forschungserkenntnisse der Siedlungsarchäologie errichtete ein Team von erfahrenen Handwerkern unter wissenschaftlicher Begleitung ab 2012 ein Ensemble mit insgesamt 25 Gebäuden: Wohn-, Wirtschafts-, Stall- und Speicherbauten sowie einer Kapelle. Hinzu kamen mit Wiesen, Äckern und Gärten verschiedene landwirtschaftliche Nutzflächen und die Haltung von Nutztieren. Im Ergebnis ist die 4,1 Hektar große Anlage das begehbare 1:1-Modell eines karolingischen Herrenhofes (curtis dominica) aus der Zeit um 800 n. Chr. Diese idealtypische (Re-) Konstruktion eines großen frühmittelalterlichen Wirtschaftshofes erklärt das komplexe und für das Verständnis der frühmittelalterlichen Gesellschaftsstruktur wichtige Thema der Grundherrschaft. Ein vielfältiges museumspädagogisches Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Führungen und Workshops zu Themen wie alten Handwerkstechniken, Herstellung und Zubereitung von Nahrung, Freizeitbeschäftigungen und Spielen bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte, um das Mittelalter aus neuen Perspektiven kennenzulernen und sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen.

Forschung zum Anfassen

Leiter des Freilichtlabors ist seit seiner Entstehung der Archäologe Claus Kropp (M.A.). Mit einem Dutzend Mitarbeitenden und seinem Vermittlungsteam hat er in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte angestoßen und Lauresham damit zu einem international anerkannten Standort experimentalarchäologischer Forschung entwickelt. Das Freilichtlabor ist Mitglied bei EXARC, einem internationalen Netzwerk von archäologischen Freilichtmuseen und Experimentalarchäologen, der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) sowie bei der International Association of Agricultural Museums (AIMA), einem Zusammenschluss landwirtschaftlicher Museen, deren Präsident Kropp seit 2021 ist. Mit diversen Partnern, zu denen die Technische Universität Darmstadt, die School of Archeology der University of Oxford und das Trinity College in Dublin gehören, verfolgt das Lauresham-Team wissenschaftliche Projekte, bei denen die dazugehörigen Experimente oftmals live von Besuchenden miterlebt werden können, wie zum Beispiel zum Raumklima in den Lehmhäusern oder die Arbeit mit Zugrindern zum Bestellen der Ackerflächen.

„Wir als Staatliche Schlösser und Gärten Hessen haben mit Lauresham einen ganz besonderen Ort in unserem Portfolio“, so Kirsten Worms, Direktorin der Hessischen Schlösserverwaltung. „Der direkte und auch haptische Zugang zur Alltagskultur des 9. Jahrhunderts ist viel mehr als die häufig zitierte Zeitreise, auf die man sich beim Besuch unserer Kulturschätze begibt, die oftmals herrschaftliche Orte sind. Neben seiner exzellenten Vermittlungsarbeit hat sich Lauresham mit zahlreichen Projekten großes Renommee in der internationalen Fachwelt erworben, wie die anstehende Fachtagung einmal mehr verdeutlicht. In den vergangenen zehn Jahren wurde hier Hervorragendes geleistet und dafür danke ich Claus Kropp und seinem Team sehr herzlich.“

Für Dr. Hermann Schefers, den Leiter der UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch ist Lauresham ein unabdingbarer Pfeiler des didaktischen Gesamtkonzepts: „Bei der Klostergeschichte geht es in großem Maße zumeist um Herrschaft, Bildung, und Baugeschichte. Es geht um das Kloster als europäisch vernetzte kirchliche, wissenschaftliche und politische Institution. Lauresham hingegen übersetzt die für uns heute oft abstrakten Begriffe, wie den der Grundherrschaft, in einen konkreten Ort und bringt unsere Gäste auf den Boden der Tatsachen des alltäglichen Lebens und Arbeitens der Menschen aller Gesellschaftsschichten hier in der Region an der Bergstraße.“

Lauresham ist ein Besuchermagnet. Offene Sonntage, Aktionstage, und gebuchte Veranstaltungen haben im Jahr 2023 knapp 20.000 Menschen angezogen - und damit mehr als vor der Corona-Pandemie. „Wie nehmen unsere Besucherinnen und Besucher bei unserer Arbeit mit“, erklärt sich Lauresham-Leiter Claus Kropp die Beliebtheit.

„Experimentelle Archäologie bedeutet, sich durch praxisorientierte, wissenschaftliche Experimente neu mit dem Mittelalter auseinanderzusetzen und sich auf diese Weise der Lebenswirklichkeit dieser doch weit entfernten Vergangenheit anzunähern. Das Erkenntnispotential ist sehr groß und unterscheidet zugleich von der klassischen historischen Forschung anhand schriftlicher Quellen.“

Bewusstsein für aktuelle gesellschaftliche Themen schärfen

Die vielschichtige Forschungs- und Vermittlungsarbeit im Freilichtlabor soll nach Aussage von Claus Kropp Menschen aber auch anregen, sich näher mit grundsätzlichen gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen, wie etwa der Nachhaltigkeit. Wenn in Workshops gezeigt werde, welch langer Weg zwischen Samenkorn und Nahrungsmittel liegt oder welche vielfältigen Arbeitsschritte nötig sind, um ein Kleidungsstück herzustellen, könne das dazu beitragen, handgemachte Produkte mehr wertzuschätzen. Kropp: „Die Kenntnis von der Lebenswirklichkeit unserer entfernten Vorfahren kann Impulse zur Bewältigung aktueller Herausforderungen geben. Damit stellt sich das Freilichtlabor Lauresham mit seiner Arbeit in Forschung und Vermittlung aktiv der gesellschaftlichen Verantwortung musealer Einrichtungen im 21. Jahrhundert.“

Weitere Informationen über das Freilichtlabor Lauresham, Forschungsprojekte und Vermittlungsarbeit finden Sie unter:

www.kloster-lorsch.de/freilichtlabor Kontakt: Claus Kropp M.A.

Lauresham im internationalen wissenschaftlichen Austausch

Neben praktischen Vorführungen bietet der Tag der Experimentellen Archäologie auch Vorträge in deutscher und englischer Sprache von Fachleuten aus dem In- und Ausland. Diese zeigen, dass das Freilichtlabor Lauresham, bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, in vielen Bereichen der Experimentellen Archäologie mit Institutionen aus der ganzen Welt zusammenarbeitet und in internationale Netzwerke eingebunden ist. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Internationale Vereinigung Agrarhistorischer Museen (AIMA), deren Generalsekretärin Debra Reid eigens aus den USA anreist, um die bereits etablierte Lauresham Lecture for Experimental Archaeology zu halten.

Erstmals stellen sich in diesem Jahr mit Vorträgen sowie Infoständen auf dem Gelände zudem Mitglieder eines neu gegründeten Arbeitskreises Experimentelle Archäologie und Archäotechnik im Mandanten Historisches Erbe Hessen vor, darunter das Römerkastell Saalburg sowie die Keltenwelt am Glauberg.

Fotoausstellung mit eindrucksvollen Einblicken in die Experimentelle Archäologie

Unter dem Titel „Experimentelle Archäologie und Archäotechnik erleben“ präsentiert das Freilichtlabor im Besucherinformationszentrum eine eindrucksvolle Fotoschau, in der weltweite Beispiele die Arbeitsweise dieser Teilwissenschaft der Archäologie vorstellen und kontextualisieren. Die Fotoausstellung kann anschließend bis zum 15. September,

dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden.

Übersicht über die Projektvorstellungen im Freilichtlabor:

Wölbäckerprojekt:

Wie wurden vor dem Jahr 1200 Jahren Ackerflächen bewirtschaftet? Was kann von alten Flurformen und Bewirtschaftungsweisen auf gewölbten Äckern, die durch eine

besondere Pflugtechnik entstehen, im Hinblick auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gelernt werden?

Raumklima in frühmittelalterlichen Häusern:

Wie effektiv konnten mittelalterliche Menschen ihre Häuser heizen? Wie war das Wohnklima? Welche Wärmegrade waren im Vergleich zur Außentemperatur zu erzielen?

Panzerreiterprojekt – auf der Spur einer frühmittelalterlichen Elite:

Seit vielen Jahren versucht das Freilichtlabor mit Partnern, die komplette Ausrüstung eines frühmittelalterlichen Panzerreiters zu rekonstruieren. In diesem Jahr dreht sich das Projekt um den Schuppenpanzer und die Durchschlagskraft von Pfeilen.

Forschungscluster Transport und Verkehr

Um Einblicke in Transportmöglichkeiten und Verkehrswege des Mittelalters zu erhalten, rekonstruiert das Freilichtlabor seit mehreren Jahren sowohl Teilabschnitte mehrerer Straßen und Wege als auch einen einachsigen Wagen und kooperiert zudem mit der Technischen Universität Darmstadt in Bezug auf die Wasserwege und die Rekonstruktion eines frühmittelalterlichen Einbaums.

Grubenhausprojekt

Wie groß sind die Interpretationsspielräume bei der (Re)konstruktion frühmittelalterlicher Häuser? Wie wurden im Frühmittalter effektiv Güter gelagert? Fragen wie diese werden im

Rahmen des Grubenhausprojektes bereits seit 2018 im Freilichtlabor untersucht.

Auerrindprojekt

Wie ist der Kenntnisstand über die Wildnis vor 1200 Jahren und welche Schlussfolgerungen sind im 21. Jahrhundert daraus zu ziehen? Das Auerrindprojekt erforscht den im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen und stellt sich an diesem Tag mit Originalexponaten vor. Lesen Sie auch: Die Rückkehr der Großherbivoren

Frühmittelalterliche Eisenverhüttung

Seit 2017 wurden im Freilichtlabor immer wieder Eisenverhüttungsexperimente durchgeführt. Auch im Jahr 2024 wird in Kooperation mit der Firma Trommer Archäotechnik wieder ein Rennfeuer entfacht und das daraus gewonnene Eisen weiterverarbeitet (raffiniert). Über die Rennofen-Technik lesen Sie mehr im Jahrbuch Spinnstubb 2.0 No. 2 von 2022!

Furche um Furche – frühgeschichtlichen und historischen Pflügen auf der Spur

Das Freilichtlabor hat in der Vergangenheit bereits mehrere (Re)konstruktionen frühmittelalterlicher Pflüge hergestellt und arbeitet nun in Kooperation mit dem Römerkastell Saalburg sowie der Keltenwelt Glauberg auch an römischen sowie eisenzeitlichen Rekonstruktionen. An der Laureshamschmiede sollen an diesem Tag deshalb sowohl Pflugschare geschmiedet als auch verschiedene Stufen solch einer (Re)konstruktion vorgestellt und schließlich auf den Ackerflächen erprobt werden.

A Year On The Field

Auf vier Kontinenten wird derzeit in einem einzigartigen Kooperationsprojekt der Kartoffelanbau dokumentiert, Wissen und Fähigkeiten ausgetauscht und die Öffentlichkeit über nachhaltige Lebensmittel informiert. In den vergangenen Jahren war bereits Flachs und auch Weizen im Fokus dieses Projektes

Brunnenprojekt

Das Freilichtlabor verfügt über mehrere Eichenkastenbrunnen, wovon einer nun im Rahmen eines Jahresprojektes im Freiwilligen Ökologischen Jahr mit einer verkleinerten Brunnenstube abgetieft werden soll. Am Tag der Experimentellen Archäologie wird die Brunnenstube fertiggestellt.

Wir in Lorsch (Lehr- und Versuchsacker)

Seit dem Jahr 2021 betreibt das Freilichtlabor mit seinen Partnern im Rahmen des regionalen Vernetzungsprojekts „Wir in Lorsch“ auch einen Lehr- und Versuchsacker für Zugtiere bzw. tierische Anspannung im 21. Jahrhundertmit dem Ziel zu zeigen, warum diese Art der Landwirtschaft auch heutzutage wichtig sein kann.

Funde und Befunde zu Webhäusern und die (Re-)konstruktion

Auch das (früh-) mittelalterliche Textilhandwerk wird in Lauresham gepflegt und erforscht. Archäologische (Be-) Funde aus Tilleda (Sachsen-Anhalt) und anderen Orten geben Einblicke in die Arbeit mit Textilien und bildeten die Grundlage für das Webhaus in Lauresham. Fragen nach dem Gewichtswebstuhl, den Gruben sowie archäologischen und schriftlichen Quellen sollen im Fokus stehen.

Lesen Sie auch: Lauresham: ein Gang durch das Freilichtlabor

Wie ging Ackerbau um das Jahr 800? Ein Experiment...

Bericht von M. Hiller zur Themenführung zum frühmittelalterlichen Ackerbau am 19. März 2023:

"Wir fanden in ganz Deutschland nur eine Handvoll Menschen, die noch wußten, wie mit Ochsen gepflügt wird", so Dr. Claus Kropp, Projektleiter des Freilichtlabors Lauresham. "Wir sind kein Museum, denn wir haben keine Ausstellungsstücke. Wir erforschen und rekonstruieren frühmittelalterliche Technologie, ohne dafür viele Funde zur Verfügung zu haben."

Aus Abbildungen, Erwähnungen in historischen Quellen und aus Kulturen, die noch heute mit Techniken arbeiten, wie sie in Deutschland vor 1200 Jahren eingesetzt worden sein könnten, wird ein Bild zusammengesetzt.

Das rätische Grauvieh David, inzwischen 15 Jahre alt; David, mit Darius einer der beiden ersten Ochsen in Lauresham, wiegt 800 kg, hat eine Risthöhe von 1,30m und entspricht damit einem sehr großen mittelalterlichen Ochsen. Er zieht 10-15 % seines Körpergewichtes, aber nach gut drei Stunden ist Pause, dann muß er wiederkäuen.

Auch die Pflugschar ist experimentell nachkonstruiert. Mit dieser ältesten Form eines Pflugs wird die Scholle nur aufgeworfen, die Tiefe richtet sich nach der Kraft des Zugtieres. Es wurde also nicht umgepflügt.

Das aufgeworfene Erdreich wurde im Nachgang mit einer Egge - ebenfalls von David gezogen - geglättet, und nach der Einsaat wurde diese mit der Egge eingearbeitet. Man säte auch nicht eine Sorte Getreide, sondern eine Mischung. So konnte ein gleichbleibender Ertrag in Jahren mit unterschiedlichen Witterungsbedingungen gesichert werden.

Ein weiterer Techniktrick der frühmittelalterlichen Bauern war der Wölbacker. Es wurde ein Hügel aufgeworfen, bis eine Wölbung von 60-80cm Höhe entstand. Ein solcher Acker war etwa 12 Meter breit und konnte 1,5 km lang sein, wie Bodenbefunde in Wäldern oder (in England) auf Schafweiden zeigen. Der Vorteil liegt in den verschiedenen Mikroklima-zonen: in der Mulde kühl und feucht, auf dem Buckel warm und trocken. Auch damit konnten Ernteschwankungen aufgrund der Witterungsbedingungen ausgeglichen werden.

David trägt ein modernes Polsterkummet aus den 1930er Jahren - aus Gründen des Tierwohls wird in Lauresham nicht mit historischem Kummet oder Joch gearbeitet...

Foto oben: Nachbau eines historischen Jochs, das auch für Pferde verwendet wurde. Es stellt für das Zugtier eine Erleichterung für schwere Zugarbeiten dar, ist aber unbequem zu tragen für das Tier. Noch im 19. Jahrhundert verwendete man das Joch, das etwa 250 verschiedene regionale Formen hatte, da die Landwirtschaft sehr stark durch örtliche Traditionen und Anforderungen geprägt war.

Foto unten: Kummet, wie es im Hochmittelalter im slavischen Raum verwendet wurde, für zwei Zugtiere. Übrigens ziehen zwei Ochsen im Gespann nicht doppelt so viel: zu zweit ziehen sie etwa 10% weniger als das Doppelte Gewicht.

Wendemanöver am Wölbacker:

Um die Schollen möglichst zu einem Hügel aufzuwerfen, mußten die Reihen dicht gepflügt werden, mit sehr engen Wendemanövern, die am Ende der Reihe viel Platz erfordert. In Lauresham stehen auf einem Wölbacker Klimastationen, die sowohl auf dem Hügel als auch in der Senke messen. Das Experiment wird schließlich wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse liefern...

Text und Fotos: M. Hiller

-------------------------

Mit der Familien-Jahreskarte können Inhaber*innen zwölf Monate an allen Tagen kostenlos alle öffentlichen Führungen, alle Themenführungen, Thementage und die offenen Sonntage im Freilichtlabor Lauresham besuchen. Die Familien-Jahreskarte gilt für zwei Erwachsene und bis zu maximal vier Kinder bis 16 Jahre. Der Clou: Die Jahreskarte ist übertragbar, kann Freunden und Verwandten also für die gleiche Nutzbarkeit geliehen werden.

16. Dezember 22: Jüngstes Mitglied der Großrind-Herde auf den Namen Frieda getauft

Der Geo-Naturpark unterstützt den Förderkreis Große Pflanzenfresser und überreicht eine Futterspende. Am 16. Dezember wurde das jüngste Mitglied der Großrind-Herde, die auf der Hammer Aue bei Groß-Rohrheim grast, auf den Namen Frieda getauft. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hat zu diesem Anlass die Patenschaft für das eineinhalb Jahre alte Tier übernommen. Den Spendenscheck über 500 Euro überreichte Landrat Christian Engelhardt, 1. Vorsitzender des Geo-Naturparks, an den Förderkreis Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße.

Christian Engelhardt führte aus: „Ich freue mich sehr, dass wir hier nicht nur die Tiere, sondern insgesamt ein tolles Projekt unterstützen können, das zum Erhalt einer für die Region typischen Landschaft, den Auenwäldern mit ihrer ganz besonderen Artenvielfalt, beiträgt.“

Claus Kropp, Vorsitzender des Förderkreises, nahm die Spende mit den Worten entgegen: „Wir bedanken uns sehr für diese Unterstützung. So können wir die Versorgung der Herde vor Ort besser sicherstellen, da wir im Winter zufüttern müssen. Das gibt uns mehr Spielräume, um uns auf das Wesentliche, nämlich den Naturschutz durch Beweidung, zu fokussieren.“

Frieda sieht schon fast wie ein echter junger Auerochse aus. Ihr Hornansatz ist bereits jetzt beachtlich. Daher rechnen die Züchter damit, dass ihre Hörner, wenn sie erst einmal ausgewachsen ist, dem Auerochsen sehr ähnlich sein werden. Dieser zeichnete sich nämlich durch eine beeindruckende Hornlänge und einen großen Horndurchmesser aus. Weitere Eigenschaften, die Frieda mit dem Auerochsen teilt, sind ihre stattliche Größe und die braune Färbung.

Frieda ist Spross des Auerrindprojekts, das der Förderkreis Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße und das Freilichtlabor Lauresham 2013 ins Leben gerufen haben. Der Geo-Naturpark fördert das Projekt seit der ersten Stunde. Ziel ist es, einerseits die Geschichte des Auerochsen in der Rheinebene zu erforschen und andererseits eine Rinderrasse zu züchten, die dem Auerochsen in Aussehen, Verhalten und Genetik möglichst nahekommt.

Tiere, die der Wildform ähneln, sind besonders geeignet, naturnahe Lebensräume ganzjährig extensiv zu beweiden.

Neben Frieda und der Gruppe weiblicher Tiere, die in der Hammer Aue weiden, unterhalten die Projektverantwortlichen noch drei weitere Standorte in der Region. Nach knapp zehn Jahren Kreuzungszucht, die mit vier dem Auerochsen ähnlichen Großrinderrassen begann, geht das Projekt jetzt in die entscheidende Phase. Die Rinderpopulation ist nun so groß, dass durch Züchtung die für Auerochsen typischen Eigenschaften fixiert werden können.

Durch das Fressverhalten der Großrinder entstehen halboffene Auen, die sich durch eine ganz besonders Lebensgemeinschaft auszeichnen. Mit ihren Hufen schaffen sie in den feuchten Wiesen und an den Tümpeln kleine Wasserstellen, ideale Laichplätze für Amphibien. Außerdem bietet ihr Kot Nahrung für die verschiedensten Kleinlebewesen wie unter anderem Kotkäfer, die wiederum auf dem Speiseplan für Vögel wie den Neuntöter stehen. Die Auerrinder sind also ein wichtiger Teil einer artenreichen Landschaft, den Auenwäldern.

Im Bereich des Naturschutzgebietes Hammer Aue steht auch eine Informationstafel des Geo-Naturparks, die sowohl über das Projekt als auch über die Geschichte des Gebiets informiert. Die Hammer Aue blickt auf eine wechselvolle Vergangenheit zurück und war sowohl Teil Hessens als auch der Kurpfalz und gehörte sogar einmal zu Frankreich. Früher war die Hammer Aue eine Insel, die durch einen Altrheinarm vom rechten Flussufer getrennt war. Durch die Arbeiten des Wasserbauingenieurs Claus Kröncke im 19. Jahrhundert wurde der Zulauf in den Altrheinarm verfüllt, sodass aus der Insel Festland wurde.

Foto Übergabe des Spenden-Schecks, v.l.n.r.: Landrat Christian Engelhardt, 1.

Vorsitzender des Geo-Naturparks, Dr. Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks,

Claus Kropp, Vorsitzender des Förderkreises Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße,

Foto: Geo-Naturpark

Der Lorscher Kodex:

das wichtigste historische Dokument zu unserer Region...

Auch lesenswert:

Gesunde Tipps aus dem Lorscher Arzneibuch: Der „Lautertrank“

Der Lorscher Bienensegen und unser Aprilscherz 2012: der Lorscher Bienensegen

Geschichte schöpfen

Die große Jubiläumsausstellung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) in Lorsch, „Geschichte schöpfen. Quellen aus einem Brunnen“, wird nach der Winterpause am Dienstag, den 1. März 2022, wieder für das Publikum zugänglich sein. Die Schau in der Zehntscheune bleibt zunächst bis zum 30. Oktober 2022 täglich (außer Montag) von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Sie steht im Mittelpunkt eines Programms, mit dem die SG 30 Jahre UNESCO Welterbe Kloster Lorsch feiert. Aufgrund der Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie musste der zentrale Festakt zur Titelverleihung vom 13. Dezember des vergangenen Jahres auf den 13. Juni 2022 verlegt werden. Die von der Baudenkmalpflegerin Dr. Katarina Papajanni kuratierte Ausstellung präsentiert einmalige Funde, die in einem alten Brunnen auf dem Klostergelände zum Vorschein gekommen waren. In die Brunnenwandung war Abbruchmaterial der ehemaligen Nazariusbasilika eingebaut: Darunter befanden sich steinerne Ausstattungselemente und wertvolle Kunstgegenstände wie die Fragmente einer seltenen Skulptur vom Typus „Atzmann“ aus dem 13. Jahrhundert. Sie wurde als Pultträger für die Liturgie eingesetzt. Entdeckungen dieser Art belegen eine Blütezeit des Klosters Lorsch auch in nachkarolingischer Zeit.

Jubiläumsausstellung präsentiert Neues zur Vergangenheit des UNESCO Welterbes Kloster Lorsch: „Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen“

Im 30. Jahr der Verleihung des UNESCO Welterbetitels an Kloster Lorsch bringt eine Jubiläumsausstellung einmalige Funde aus einem alten Brunnen zum Vorschein. Die multimediale Schau „Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen“ zeigt dem Publikum vom 6. Oktober 2021 an erstmals einen seltenen „Atzmann“. Die Skulptur aus dem 13. Jahrhundert ist ein steinerner Pultträger, der sich jetzt in die kleine Zahl erhaltener Exemplare dieses Typus einreiht: Nur 19 weitere waren bisher bekannt. Der „Atzmann“ und viele andere spektakuläre Architektur- und FigurenWerkstücke waren in der Wandung eines barocken Brunnens verbaut. Sie stammen aus der zerstörten Lorscher NazariusBasilika, von der nur noch ein Baufragment existiert. Sie war einst als „Wunder an Pracht und Schönheit“ gerühmt worden. Die Neuentdeckungen lassen auf eine Blütezeit klösterlicher (Bau)Kunst auch in nachkarolingischer Zeit schließen. Am Dienstag zuvor wird die von der Baudenkmalpflegerin Dr. Katarina Papajanni kuratierte Ausstellung im Schaudepot Zehntscheune in Anwesenheit der Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Ayse Asar, eröffnet. Sie bleibt bis 28. November 2021 zugänglich und ist nach einer Winterpause wieder vom 1. März bis 30. Oktober 2022 zu besuchen.

Bei der Untersuchung eines alten Brunnens auf dem Gelände des UNESCO Weltkulturerbes Lorsch vor einigen Jahren kamen unerwartet qualitätsvolle mittelalterliche Architektur- und Skulpturfragmente zum Vorschein. Eingebaut in die Wandung konnten einige von ihnen geborgen werden. Das Staunen über diese Funde war damals groß. Nach gründlicher Dokumentation, Restaurierung und wissenschaftlicher Einordnung sind sie nun erstmals öffentlich zu sehen.

Die am 6. Oktober 2021 eröffnete Ausstellung “Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen” der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) ist der Höhepunkt des Jubiläumsprogramms zu 30 Jahren UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch. Die Präsentation im Schaudepot Zehntscheune spiegelt nach Meinung der Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Ayse Asar, die Qualität und den Auftrag einer Welterbestätte.

“Dies ist ein authentischer Ort der Geschichte, an dem Menschen dank beispielhafter Vermittlungsinitiativen von Neugierigen zu Wissenden werden. Kloster Lorsch hat uns immer wieder mit Aufsehen erregenden

Ausstellungen begeistert, darunter die anthropologische Schau “Begraben und Vergessen. Knochen erzählen Geschichte” zu menschlichen Überresten. Stets werden der Vergangenheit neue wichtige Erkenntnisse entlockt und verständlich für das Publikum aufbereitet. Der Atzmann ist eine Sensation.”

Werkstücke werfen neues Licht auf die Geschichte des Klosters Die kostbaren Steinmetzarbeiten, die im oberen Teil des zehn Meter tiefen barocken Brunnens verbaut waren, gehörten einmal zur Ausstattung der ehemaligen Lorscher Nazarius-Basilika. Von dem Gotteshaus mit seinen Anfängen in der Karolingerzeit, das als “Wunder an Pracht und Schönheit” gerühmt wurde, ist heute nur noch der westliche Teil des Mittelschiffs (das sogenannte Kirchenfragment) erhalten.

Zu den Werkstücken aus dem Brunnen gehören unter anderem die ornamentierten Elemente einer Chorschranke aus romanischer Zeit sowie Fragmente von gotischen Skulpturen mit bedeutenden Farbfassungsresten. „Die Entdeckung der wiederverwendeten Spolien ist aus unserer Sicht nicht hoch genug einzuschätzen”, sagt Kirsten Worms, Direktorin der SG. “Sie werfen ein neues Licht auf die Geschichte des Klosters. Eine Blütezeit, unbestreitbar für die Epoche der karolingischen Herrscher, ist jetzt auch für spätere Jahrhunderte am Ort greifbar. Uns erscheint es sogar möglich, das Kloster in der Kunst und Architektur des Hoch- und Spätmittelalters neu zu verorten. Wir freuen uns über diesen großen Zugewinn an Erkenntnissen.“

Kuriosität: ein “Atzmann”

Unter den kunsthistorisch hochbedeutenden Funden ist beispielsweise ein “Atzmann” aus dem 13. Jahrhundert: Diese seltene Bilderfindung gehört zu den Kuriositäten steinerner Kathedralskulptur des Mittelalters: Er wurde als ein Diener in Menschengestalt mit liturgischen Gewändern dargestellt, der auf Brusthöhe eine Pultplatte vor sich hält. Insgesamt sind aktuell nur 20 Atzmänner erhalten. Das neu entdeckte Lorscher Exemplar fordert eine Bezugnahme zu anderen heraus, beispielsweise zu jenen der weltbekannten Dome von Naumburg und Straßburg sowie zum Atzmann in der ehemaligen Chorherrenstiftskirche St.

Peter in Fritzlar. Daher werden zum Vergleich diese drei “Verwandten” als digitale Modelle und alle weiteren Pultträger mit Fotografien in der Ausstellung gezeigt.

Nach den Worten der Kuratorin und Baudenkmalpflegerin der SG, Dr. Katarina Papajanni, wurden die Objekte mit hochpräzisen 3DScans erfasst und mit unterschiedlichen Methoden der Bauforschung, Restaurierung und Kunstgeschichte sowie der Naturwissenschaften dokumentiert und analysiert. Zudem habe man mit den Funden früherer Grabungen einen erweiterten Kontext für manches hinzugekommene Werkstück geschaffen: Korrespondierende Arbeiten aus dem Altbestand des Lorscher Lapidariums wurden einbezogen.

“Wir haben sämtliche Blickwinkel auf das neue Material eingenommen, um sie disziplinenübergreifend einzuordnen”, so Papajanni.

Auch der Brunnenschacht selbst war Gegenstand gründlicher Erforschung. Er gab die Idee zu einer aufwändigen Szenographie für “Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen” der Gestalterin Sabine Gutjahr (Exposition, Frankfurt). Papajanni und Gutjahr zielten darauf ab, die neuen Funde Interessierten aller Altersgruppen – auch ohne Vorkenntnisse – in ihrer Attraktivität und Bedeutung für Lorsch möglichst anschaulich vorzuführen.

Die Ausstellung bleibt zunächst bis zum 28. November 2021 geöffnet. In der Winterpause der Zehntscheunde finden jedoch weiterhin Führungen nach vorheriger Anmeldungen statt. Vom 1. März bis 30. Oktober 2022 ist die Schau wieder uneingeschränkt zugänglich. 2022 erscheint zu “Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen” eine umfangreiche Publikation im Verlag Schnell & Steiner.

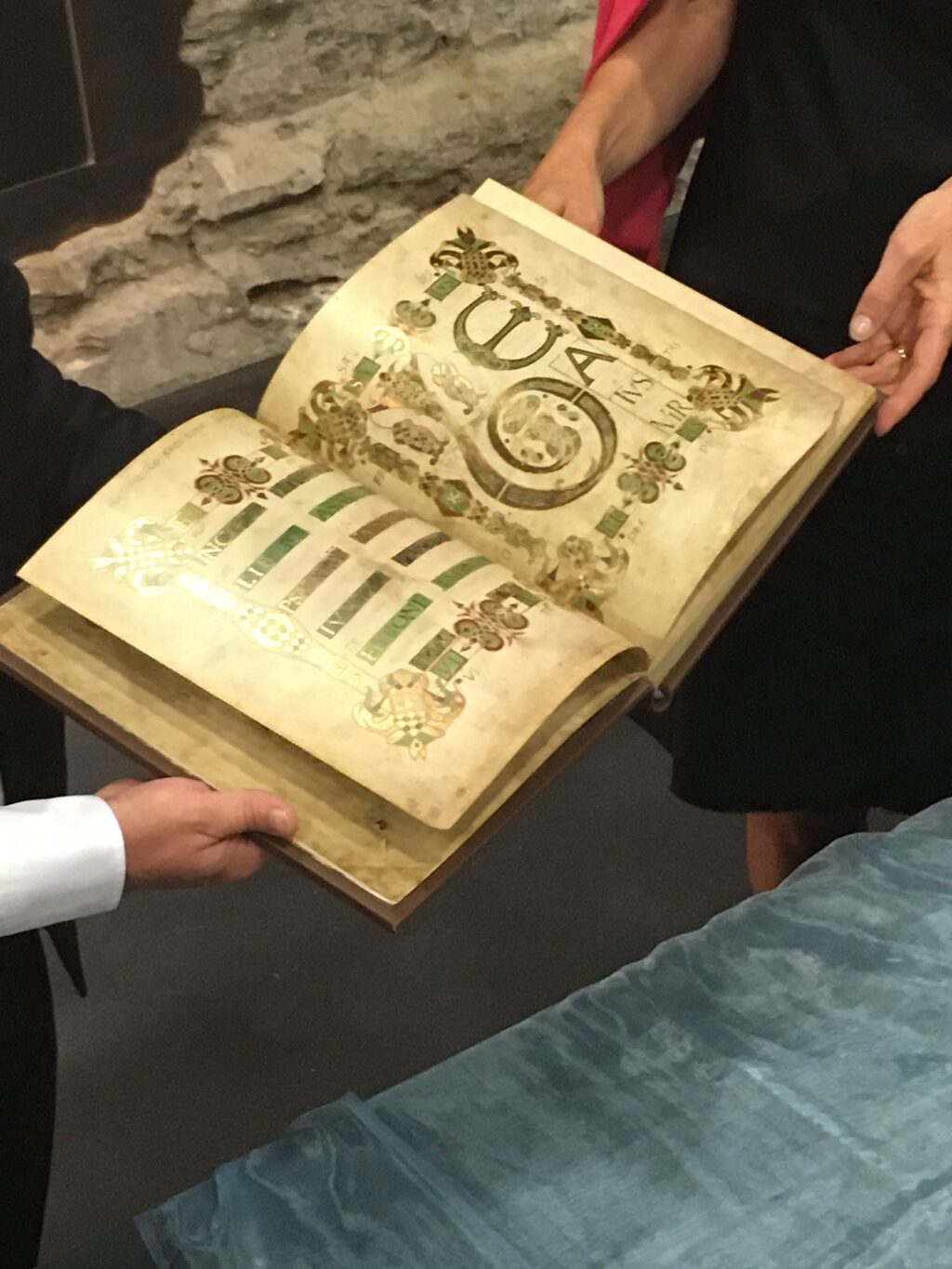

Ein goldglänzender Psalter als Geschenk – Grazer Verlag übergibt wertvolles Faksimile zum 30jährigen Welterbejubiläum an Kloster Lorsch

Zum 30jährigen Welterbejubiläum als UNESCO-Welterbestätte hat Kloster Lorsch von der Akademischen Druck- und Verlagsanstalt Dr. Paul Struzl aus Graz (ADEVA) am Dienstag, den 24. August 2021 ein wertvolles Faksimile als Geschenk erhalten. Es handelt sich um die hochwertige Nachbildung eines goldglänzenden Pracht-Psalters, der für Ludwig den Deutschen (ca. 806-876) mit meisterlicher Buchmalerei hergestellt wurde. Das Original der ornamental und figürlich gezierten Handschrift von alttestamentlichen Psalmentexten wird in der Berliner Staatsbibliothek verwahrt und war bisher lediglich als Digitalisat allgemein verfügbar.

Ludwig der Deutsche wurde in Lorsch zu Grabe getragen: Der lange regierende ostfränkische König Ludwig der Deutsche war mit Lorsch als Wohltäter verbunden. Nach seinem Tod am 28. August 876 in Frankfurt am Main fand er dort seine letzte Ruhestätte, wovon wohl ein Steinsarkophag im Lapidarium der Welterbestätte zeugt. Mit dem Status der Grablege dreier Generationenostfränkischer Karolinger hatte das Kloster damals die größte politische Bedeutung in seiner 800 Jahre umspannenden Geschichte erreicht. Es ist in der heutigen Forschung unstrittig, dass der zwischen 825 und 850 im Skriptorium der nordfranzösischen Abtei Saint-Bertin (auch Saint-Sithiu) entstandene Codex ihm zugeeignet war.

Liturgisches Textbuch mit Miniaturen im franko-sächsischen Stil: Die Direktorin der Schlösser und Gärten Hessen, Kirsten Worms, bedankte sich für die besondere Buchproduktion der ADEVA. „Zwar gibt es schon länger die Möglichkeit, den Codex als Digitalisat in Augenschein zu nehmen und zu studieren. Doch ist damit das Gesamtkunstwerk nicht annähernd gewürdigt. Ich freue mich daher sehr, dieses Beispiel eines liturgischen Textbuches von hoher frühmittelalterlicher Buchkunst einmal klassisch in die Hand nehmen zu können“.

Der Leiter der Welterbestätte, Dr. Hermann Schefers, nannte das Faksimile „ein wunderbares Geburtstagsgeschenk. Vor 30 Jahren, am 13. Dezember 1991, wurde das ehemalige Reichskloster Karls des Großen als erste hessische Stätte in die Liste des Welterbes der Menschheit aufgenommen. Nun besitzen wir ein Psalter seines Enkels – ein herrliches Exemplar des franko-(angel)sächsischen Stiles mit schöner Flechtbandornamentik und figürlichen Darstellungen. Die Reproduktion der ADEVA wird unsere in Lorsch großgeschriebene Vermittlungsarbeit ungemein bereichern.“

„Paradebeispiel“ eines frühen Zweiges insular geprägter Buchmalerei: Dem Ludwigspsalter auf 120 Pergamentseiten mit späteren Ergänzungen kommt eine herausragende Stellung in der mittelalterlichen Buchmalerei in des Karolingerreiches zu. Nach Angaben des Verlages ist er „Paradebeispiel“ für einen Stil, der unter irisch-angelsächsischem bzw. insularem Einfluss stand. Er entwickelte sich m heutigen Norden Frankreichs. Kennzeichnend sind Goldbordüren als Flechtornamentik sowie wenige Tiermotive mit Schlangen, Drachen und Vögeln. Alle Blättersind mit Zierrahmen eingefasst. Initialen heben de nAnfang der Psalmen und die anschließenden Verse in goldenen Unzialen heraus, während der übrige Text zweispaltig in karolingischer Minuskel erscheint.

Lorscher Tabakacker: Das Projekt in der Stadt des Tabaks

„Ist der Mai recht kühl und nass, füllt‘s dem Bauern Scheun‘ und Fass“. So lautet zwar eine alte Bauernregel, für das Lorscher Tabakprojekt jedoch bringen die unwirtlichen Wetterverhältnisse vor allem eines mit sich: Verzögerungen.

Der Anbau und die Verarbeitung von Tabak war der wichtigste Wirtschaftszweig in Lorsch und in der Metropolregion Rhein-Neckar und hat nach dem 30jährigen Krieg zunächst vielerorts zum Überleben und danach jahrhundertelang entscheidend zum wachsenden Wohlstand beigetragen.

Das Tabakprojekt: Die Kommunen Heddesheim, Hockenheim, Schwetzingen, Hatzenbühl und Lorsch hatten im 2019 unter dem Titel „Tabakanbau und -verarbeitung am Oberrhein“ einen länderübergreifenden (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland Pfalz) Antrag bei der UNESCO auf die Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe gestellt. Dieser Titel würdigt wichtige Kulturerben und -techniken, deren Verschwinden durch lebendige Vermittlung und Weitergabe entgegengewirkt wird. Es wurden auch bereits Verbindungen nach Kuba geknüpft.

Tabak ist das landwirtschaftliche Gut, was die meiste händische Pflege benötigt. Daran konnte auch die Mechanisierung der Landwirtschaft wenig ändern. Deshalb kann Tabak bis heute immer nur in großen Gemeinschaften gepflegt und geerntet werden, was erheblichen Einfluss auf die Mentalität der entsprechenden Gemeinschaften hat. In der Metropolregion stellt der Tabakanbau eines der wichtigsten Kapitel der Erwerbsgeschichte dar.

Seit 2013 gibt es wieder ein Tabakfeld in Lorsch. Es wird seither von der ehrenamtlichen Initiative „Lorscher Tabakprojekt“ gepflegt. Die Gruppe bewahrt damit das Wissen und Können rund um die Tabakkultur, die ohne praktisches Tun nicht erhalten werden könnte. Vom Samenquellen bis zur Fermentierung werden alle Arbeitsschritte händisch ausgeführt. Die Gruppe ist für neue Mitglieder jederzeit offen und besteht aus etwa 25 Personen verschiedenen Alters. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Tabakfeld und der Tabakschuppen liegen am östlichen Stadtrand von Lorsch an der Kulturachse (Anfahrtadresse: Odenwaldallee).

Frühjahr: die ersten Arbeiten: Schon bei der Anzucht im Frühbeet kamen die Pflänzchen nur langsam voran. „Allerdings ist der Samen in diesem Jahr sehr gut aufgegangen“, ist Projektleiter Bernhard Stroick trotzdem zufrieden. Das Quellen der winzigen Körnchen – Voraussetzung für eine erfolgreiche Aussaat in die vorbereitete Erde – liegt mittlerweile in Frauenhände. Annemarie Remeza übernahm den diffizilen Job, der vor allem zwei Dinge erfordert: Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Die Tabakbegeisterte, die seit vielen Jahren wie alle ehrenamtlich beim Lorscher Tabakprojekt mitarbeitet, hat denn auch weiteren Rat von Tabak-Kundigen eingeholt. Sie lacht: „Wenn das nicht gelungen wäre, hätte ich sofort aufgehört!“

Das ist Gottseidank nicht nötig. Im Gegenteil: Nach der witterungsbedingten Verzögerung werden die Frauen und Männer am Samstag, den 29. Mai 2021, die vorgezogenen Setzlinge auf dem vorbereiteten Acker ausbringen. Wie immer klingt es unglaublich: 1 Gramm Tabaksamen genügt, um das knapp 1000m² große Feld zu bestücken. Und wie stets langt es auch noch dafür, dass sich die Bevölkerung dann am Tabakschuppen im Klosterfeld Tabakpflänzchen abholen kann: Zwischen 9.30 und 13 Uhr werden dann dort getopfte Pflanzen für 1,50 € abgegeben.

„Die Pflanzen sind enorm wüchsig und attraktiv. Nicht nur ihrer lichtgrünen großen Blätter wegen, sondern natürlich auch wegen der rosafarbenen Blütenstände, die die Tabakpflanze krönen“, wissen die Tabakpflanzer*innen. Und sind auch in diesem Punkt stolz auf die Kultur, die sie schon seit vielen Jahren in ihrer Freizeit pflegen, um diese und das damit verbundene vielfach Wissen und Können lebendig zu halten.

Gute und schlechte Erfahrungen: Das neue Tabakjahr hat begonnen - Am Anfang des neuen Tabakjahres ist die gute Nachricht: Die Natur lässt sich von Corona nicht beeinflussen. Es wächst und gedeiht, wie es sich im Frühling gehört. Dementsprechend haben die Aktiven des Lorscher Tabakprojektes erstmal alles wie immer gemacht: Am 19. März, dem St. Josefstag, wurde der Tabaksamen angefeuchtet und mit dem Vorkeimen des Saatgutes begonnen. Nach fünf, sechs Tagen im feucht-warmen Milieu war das Saatgut soweit, dass es ins Frühbeet gesät werden konnte. Nun beginnt bis Mitte Mai die mühevolle Zeit der Frühbeetpflege, wo Temperatur und Feuchtigkeit genau reguliert werden müssen, damit die Saat aufgeht.

„In dem Jahr haben wir diese Aufgabe in die Hände von Frauen gelegt, die den Prozess aus eigener Anschauung kennen“, so Projektleiter Bernhard Stroick. Denn mit dem Vorkeimen des Samens gab es immer wieder Probleme. „Das ist ein Teil der Faszination und auch der tiefere Sinn dieses Projektes: Dass es immer wieder Arbeitsschritte gibt, die man nicht wirklich erklären oder beschreiben kann“, ist dazu aus dem städtischen Kultur- und Tourismusamt zu hören, was das Tabakprojekt 2012 ins Leben rief. „Vielmehr muss man das Wissen um das richtige Handeln und die richtigen Handgriffe aus der Erfahrung lernen. Und diese kommt nur aus dem wiederholten praktischen Tun, also aus der Übung. Übt man diese Tätigkeiten nicht mehr aus, geht damit das durch Jahrhunderte gewachsene und bewahrte Wissen darum verloren.“

Die Bewahrung und Sicherung dieses Wissens hatte auch den Ausschlag gegeben, den Tabakanbau und die Tabakverarbeitung als Immaterielles Kulturgut von der UNESCO schützen zu lassen. Das Hessische Ministerium hatte den Antrag an die Kulturministerkonferenz zur finalen Entscheidung weitergereicht. Doch nun kam die Nachricht, dass dieser durch die dort tagende Jury abgelehnt worden ist. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht“, gibt die Leiterin des Kultur- und Tourismusamtes, Gabi Dewald unumwunden zu. Gemeinsam mit Heddesheim, Hockenheim, Schwetzingen und Hatzenbühl war diese Initiative stellvertretend auf den Weg gebracht worden. „In der Metropolregion stellt der Anbau und die Verarbeitung von Tabak einen bis heute spürbar wichtigen wirtschaftlichen und identitätsprägenden Faktor dar“, sind sich die fünf einstigen Tabak-Kommunen einig. Noch immer werden am Oberrhein 1000 Hektar Tabak gebaut. Nun stellen sie sich die Frage, ob sie den Antrag noch einmal einreichen.

Wichtig für das Lorscher Tabakprojekt jedoch – und daran gab es nie einen Zweifel – ist und bleibt das gemeinsame Tun vor Ort. „Noch haben wir welche unter uns, die das alles aus Zeiten kennen, wo man sein Brot mit dem ‚Douwagg‘ verdient hat und die jeden Handgriff noch im Blut haben. Hoffen wir, dass es uns gelingt, dieses gefährdete Wissen weiterzugeben, bevor alles Geschichte ist“, bleiben die Projektler bei dem, was sie antreibt: Sie wollen das immaterielle Kulturgut Tabakanbau und Tabakverarbeitung lebendig halten und für kommende Generationen bewahren. „Schade, dass uns die Kulturministerkonferenz und die Deutsche UNESCO-Kommission bislang hierin nicht anerkennend unterstützen.“

Lorscher Freilichtlabor startet Anbau alter Getreidesorten – Emmer und Urroggen für mehr Vielfalt auf den heimischen Äckern

Das zur UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch gehörende Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham hat einen großangelegten Anbauversuch mit alten Getreidesorten in der Lorscher Gemarkung gestartet. Mit Unterstützung der Landwirte Matthias und Simon Helmling wurde auf einer Fläche von einem Hektar sowohl Emmer ausgesät als auch Waldstaudenroggen, der auch „Urroggen“ genannt wird. Beide Sorten werden in ganz Deutschland kaum noch angebaut.

Der Leiter des Freilichtlabors, Claus Kropp, teilte am Freitag, den 4. Dezember 2020, mit, dass sein Team damit nicht nur die Kultivierung alter, robuster Sorten fördern wolle, sondern mit den zu gewinnenden Produkten bereits weiterführende Pläne habe. So soll der Roggen nicht nur für leckeres Laureshambrot sorgen. Sein langes Stroh werde auch zum Decken eines neuen Hauses im frühmittelalterlichen Modelldorf des Freilichtlabors verwendet. Auch der Emmer, eine Weizenart, würde später in dieser Weise weiterverarbeitet. Das Freilichtlabor strebe Kooperationen mit dem regionalen Bäckereihandwerk an.

Für das neu entstandene Getreidefeld kann das Freilichtlabor die Fläche im Ehlried nutzen, auf der ursprünglich der Neubau der Schön Klinik Lorsch geplant war. „Wir danken der Schön Klinik für diese wichtige Unterstützung unserer wissenschaftlichen Arbeit und zugleich der Vielfalt von Kulturpflanzen“, so Kropp. Bis zum Sommer 2021 wird die Ackerfläche nun ökologisch bewirtschaftet. Es ist vorgesehen, bei der Ernte die Zugochsen des Freilichtlabors einzusetzen. Informationstafeln entlang des Radweges sollen in den kommenden Wochen über das neue Projekt informieren.

Foto: SG, Infos: https://www.kloster-lorsch.de/lauresham0/rundgang0/fruehmittelalterlicher-ackerbau/

Das Auerrind-Projekt - September 2021: wissenschaftliche Kooperation zwischen Freilichtlabor Lauresham und Universität Dublin vereinbart

Das sogenannte Auerrindprojekt des Experimentalarchäologischen Freilichtlabors Lauresham in Lorsch zieht weitere internationale Kreise. Wie der Leiter von Lauresham und des Projektes, Claus Kropp, am 8. September 2021 mitteilte, habe er mit der Universität Dublin eine neue wissenschaftliche Kooperation vereinbart. An der Forschung zu dem im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen ist künftig auch Prof. Dr. Dan Bradley vom Smurfit Institute of Genetics im Trinity College Dublin beteiligt. Der auf urzeitliche Tierpopulationen spezialisierte Genforscher Bradley ist Leiter des Projekts "Ancestral Wave - 1000 ancient

genomes: gene-economy innovation in cattle, sheep and goat" (UrWelle – 1000 prähistorische Genome: genökonomische Innovation bei Rindern, Schafen und Ziegen). Für sein Projekt will er Kropp zufolge „aDNA“ (alte DNA) aus drei Proben pleistozäner Auerochsenüberreste aus Süddeutschland extrahieren, die das Lorscher Auerrindprojekt zur Verfügung stellt. Mit Hilfe der mehrere zehntausend Jahre alten Proben können weiterte Erkenntnisse über Biologie und Geschlecht der Urrinder gewonnen werden.

Kropp: DNA-Analysen schließen Lücken bei Wissen zum Urrind Seit 2013 arbeitet das Lorscher Auerrindprojekt daran, Rinder möglichst ursprungsnah, sowohl in Erscheinungsbild und Genetik als auch hinsichtlich ihres Verhaltens, an den ausgerotteten Auerochsen heranzuzüchten. Die inzwischen an mehreren Standorten gehaltenen Tiere tragen dabei nicht nur zur Forschung zum Urrind bei. Sie befördern auch nachhaltige

Landschaftsentwicklungen sowie den Naturschutz durch extensive Ganzjahresbeweidung und wirken einer zurückgehenden Artenvielfalt entgegen. Darüber hinaus sind Auerrinder auch ein wichtiger Baustein bei der Vermittlung zu den Themen Wildnis und Jagd im Frühmittelalter, die Lauresham dem Publikum anbietet.

Seit 2018 ist das Auerrindprojekt auch Mitglied des „European Rewilding Networks“ der niederländischen Stiftung Rewilding Europe. Nach den Worten von Kropp ist die Kooperation mit Dublin eine wichtige Fortentwicklung für das Auerrindprojekt: „Wir freuen uns sehr über diese internationale Zusammenarbeit und sind gespannt auf die ersten Ergebnisse. Unser Wissen über die Auerochsen ist stellenweise noch sehr lückenhaft. Daher sind insbesondere Forschungsprojekte mit Analysen alten Erbgutes vielversprechend, um uns der Vergangenheit auf Basis von Evidenz nähern zu können.

Von Bradleys Erkenntnissen werden auch unsere Abbildzüchtungsversuche innerhalb des Auerrindprojektes profitieren.“

März 2020: Auerrindprojekt freut sich über Nachwuchs

Erstes Kalb der zweiten Zuchtgeneration geboren – Projekt erreicht nächste Stufe: das vom Lorscher Freilichtlabor und dem Förderkreis Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße e.V. initiierte Auerrindprojekt ist eine neue Phase getreten. In der rheinland-pfälzischen Gemeinde Frankenstein, einer von deutschlandweit nur sechs Zuchtstandorten, ist am Wochenende ein Kalb der zweiten Generation zur Welt gekommen.

Das Projekt widmet sich der Erforschung des 1627 ausgestorbenen Auerochsen und züchtet im Rahmen von Naturschutzprojekten eine Rinderrasse, die dieser Wildform heutiger Hausrinder möglichst nahekommen soll. Das Bullenkalb in Frankenstein sei wohlauf, teilte Claus Kropp, der Projektzuständige und Leiter von Lauresham im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch, am Montag, den 23. März, mit. Genetisch vereine es zu jeweils 25 Prozent die Rassen Maremmana, Watussi, Sayaguese und Chianina. In den nächsten Monaten würden noch weitere Kälber der zweiten Zuchtgeneration erwartet. Mit diesen Tieren habe das Projekt nun eine neue Stufe erreicht, in der es um eine stärkere Selektion der Tiere in Richtung der gewünschten Eigenschaften gehe. „Jetzt ist ein erstes Etappenziel des Auerrindprojektes erreicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir in einigen Jahren bereits Tiere im Projekt haben werden, die dem Auerochsen schon sehr stark ähneln“, sagte Kropp.

Die in Frankenstein aus vier Tieren bestehende Herde durchstreift ein insgesamt über zwanzig Hektar großes Waldweidegebiet im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Seit dem Beginn der nachhaltigen Beweidung des Areals durch die Tiere im Juli vergangenen Jahres hat sich die Herde zu einem touristischen Anziehungspunkt entwickelt.

Eine Geopunkt-Tafel „Das Auerrindprojekt“ wurde am 12. August 2020 um 9:30 Uhr an der Wattenheimer Brücke in 64653 Lorsch enthüllt.

August 2020: Laureshamer Auerrindprojekt gewinnt neuen Partner

Der landwirtschaftliche Betrieb Schweickert ist neuer Projektpartner des Laureshamer Auerrindprojektes und züchtet zukünftig Chianina-Rinder. Bereits am 17. August haben Beate und Jörg Schweickert vier Chianina-Rinder bei sich aufgenommen, die bisher bei der Wattenheimer Brücke standen. Die Herde mit drei Kühen und einem Bullen soll nun auf einer mehrere Hektar großen Weidefläche für Nachwuchs sorgen.

Die ursprünglich aus Italien stammende Rinderrasse Chianina setzt das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham seit einigen Jahren in seinem Auerrindprojekt ein. Mithilfe weiterer Rinderrassen wie Maremmana, Sayaguesa und Watussi will das Projektteam um Leiter Claus Kropp eine Rinderrasse züchten, die dem 1627 ausgestorbenen Auerochsen hinsichtlich Erscheinungsbild, Verhalten und Genetik möglichst nahe kommt. Die Partnerschaft mit dem Schwanheimer Bauernhof begrüßt Claus Kropp sehr: „Es ist wunderbar, dass sich ein Betrieb, wie der der Familie Schweickert, die ihren Hof in nun fünfter Generation bewirtschaften, unserem ehrgeizigen Ziel anschließen und uns unterstützen möchte“.

Der Familienbetrieb Schweickert vermarktet sein Vieh, Schweine, Rinder und Geflügel, über den eigenen Hofladen. Das Futter für die Tiere produziert die Familie selbst auf 80 Hektar Ackerland. Mit der Zucht der Chianina-Rinde tragen die Schweickerts zu einem weiteren Ziel des Auerrindprojektes bei: der Erhaltung alter Rinderrassen, die in ihren Ursprungsländern mittlerweile im Bestand bedroht sind. Eine ähnliche Initiative wurde bereits vom Förderkreis Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße e.V. gestartet: Die zuvor im Auerrindprojekt eingesetzten Ungarische Steppenrinder werden mittlerweile in Einhausen reinrassig gezüchtet.

Mit den Chianina-Kühen sind auch drei Kreuzungskälber aus dem Auerrind-Projekt nach Schwanheim umgezogen. Im Herbst kommen sie wieder zurück nach Lorsch, wo sie in einer Jungrinderherde auf ihren späteren Einsatz im Naturschutz vorbereitet werden. Auf der jetzt freien Beweidungsfläche rund um die Wattenheimer Brücke wird im kommenden Jahr eine neue Zuchtgruppe aus Kreuzungstieren stehen, die dann mehrere Jahre dort weiden wird.

Ausgezeichnete Landschaftsprojekte – Stadt Lorsch, Lauresham und Partner erhalten Preis des „Verbandes Region Rhein-Neckar“

Für hervorragende Landschaftsprojekte haben die Stadt Lorsch, das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham am UNESCO Welterbere Kloster Lorsch und lokale Partner eine Auszeichnung des „Verbandes Region Rhein-Neckar“ erhalten. Am Donnerstag, den 24. Juni 2021, vergab der Verband einen mit 10.000 € dotierten Preis während des 8. Regionalparkforums mit dem Thema „Landschaft, Regionalplanung“. Es wird für Partner:innen im Netzwerk regionaler Entwicklungsprojekte abgehalten. Der Verband ist Träger grenzüberschreitender Regionalplanung und –entwicklung. Seit 2010 prämiert er alle zwei Jahre vorbildliche Landschaftsprojekte von Städten und Gemeinden. Eine Fachjury bewertet Kreativität, den regionalen Mehrwert als auch das partnerschaftliche Miteinander bei Konzeptionen und Umsetzungen. Im Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“ wurde das von Laureshams Leiter Claus Kropp entwickelte Projekt „WIR in Lorsch“ gekürt. Es gründet sich auf eine Kooperation zwischen der Stadt Lorsch, dem Freilichtlabor (Staatliche Schlösser und Gärten Hessen) und weiteren lokalen Partnern.

Insgesamt sind Kropp zufolge vier Innovations-“Leuchttürme“ in der Lorscher Gemarkung geplant, die sich mit der Etablierung und Erforschung nachhaltiger und umweltfreundlicher Landnutzungskonzepte befassen sowie mit der (Re)vitalisierung regionaler und lokaler Wertschöpfungsketten für Lebensmittel. Nebenher wolle man eine intensivere Auseinandersetzung mit der kulturgeschichtlichen Bedeutung von Landwirtschaft in der Region fördern.

Unter Kropps Federführung entsteht unter anderem ein Schau- und Versuchsacker, um die Bedeutung von Zugtieren in der Feldbewirtschaftung im 21. Jahrhundert zu prüfen. An dem Teilprojekt sind Forschungsinstitute im In- und Ausland beteiligt. Im Süden der Lorscher Gemarkung wollen die Stadt, Lauresham und ihre Partner auf einem etwa ein Hektar großen Eichenmischwald ein für die Region einzigartiges Hutewaldprojekt mit Düppeler Weideschweinen realisieren. Es ist Ziel, sowohl eine historische Nutzungsform des Waldes zu veranschaulichen als auch artengerechte Schweinehaltung zu demonstrieren.

„Von besonderer Bedeutung ist für uns Initiatoren der geplante »Lorscher Acker für die Vielfalt«“, erklärte Kropp. In Kooperation mit Lorscher Landwirten werde auf einer ausgewählten Ackerfläche bei pestizidfreien und bodenschonenden Bearbeitungsweisen eine für die Artenvielfalt hochwertige Fläche entwickelt. Die angebauten, alten Getreidesorten (Emmer, Dinkel, Roggen) würden im Sinne einer lokalen Wertschöpfungskette verarbeitet und vermarktet. „Es geht also zugleich um einen Impuls für die Förderung der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft als auch um die Inwertsetzung regional produzierter Lebensmittel“, sagte Kropp.

Neben diesen Projekten soll zuletzt im Umfeld der Lorscher Wattenheimer Brücke und den dortigen sensiblen Sandböden mit Zugochsen eine boden- und waldschonende Waldbewirtschaftung erprobt und nachhaltig eingebunden werden.

Claus Kropp mit einem Zugochsen im Freilichtlabor Lauresham - © SG

Lauresham: das Wölbäcker-Projekt - „Ein Jahr auf dem Feld“ - Lorscher Freilichtlabor Lauresham initiiert internationales Projekt zu historischem Weizenanbau und seiner Verarbeitung

Das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham an der UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch hat ein internationales Projekt zur Geschichte des Anbaus von Weichweizen und seiner Verarbeitung angestoßen. Bei der Initiative „Ein Jahr auf dem Feld“ (A Year on the Field) wollen Museen und Betriebe aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Kolumbien und Deutschland Wissen über diese Getreideart sammeln und auswerten. Die neue Initiative steht im Zusammenhang mit Langzeitstudien in Lorsch zu Landbau und Zugtieren im Mittelalter. Wie der Leiter in Lauresham und Projektkoordinator, Claus Kropp, am Mittwoch, den 15. September 2021, sagte: „Der Weichweizen (triticum aestivum), auch als Brot- oder Weichweizen bezeichnet, ist seit Jahrtausenden eine der wichtigsten Feldfrüchte der Welt. Unser Projekt entstand aus dem Bemühen, verschiedene Museumsstandorte, sogenannte Living History Farms, aber auch kommerzielle landwirtschaftliche Betriebe – ob konventionell oder biologisch – zusammenzubringen.“

Die Beteiligten werden nach Angaben von Kropp eine Datenbank zu unterschiedlichen regionalen Anbautraditionen, regionalen Saatgutsorten sowie den Methoden der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung (sei es tier- oder traktorbetrieben) aufbauen. Sie soll der international vernetzten Wissenschaft zur Verfügung stehen. Eine Sensibilisierung sowie ein größeres öffentliches Interesse für die Landwirtschaft, ihre historischen Auswirkungen auf die Gegenwart, aber auch auf die Nahrungsmittelproduktion im Allgemeinen stellen ein weiteres Hauptziel von „A Year on the Field“ dar. Schon von diesem Monat an dokumentieren die teilnehmenden Institutionen und Betriebe einen kompletten Weizenanbauzyklus von der Saat bis zur Ernte und dessen Verarbeitung. Im Laufe des Projektes soll es eine ausführliche und begleitende Berichterstattung über die Webseite des Klosters Lorsch (www.kloster-lorsch.de) und die Sozialen Medien geben. Darüber hinaus sind nach Abschluss des Pilotjahres eine Veröffentlichung und wissenschaftliche Vorträge geplant.

Hinweis: Eine der wissenschaftlichen Studien im Freilichtlabor Lauresham, das sogenannte „Wölbäcker“-Projekt zu bodenschonenden und nachhaltigen Methoden des Getreideanbaus im Mittelalter und zu ihrem Wert für die Gegenwart, hat das hr-Fernsehen ein Jahr lang begleitet. Am Donnerstag, den 16. September 2021, strahlte das Regionalfernsehen den Beitrag „Landwirtschaft der Zukunft: vom Mittelalter lernen!“ in der Sendereihe „Alles Wissen“ um 20:15 Uhr aus. SG Schlösser und Gärten, Sept. 2021

Lauresham - Wie es bei uns vor 1200 Jahren gewesen sein könnte...

Ein karolingisches Mittelalterdorf mit Schmiede, Gänsehaus, Weingarten und Kelter, Getreidemühle, Kochhaus und Herrenhaus ist in Lauresham entstanden. Auf dem Welterbe Areal Kloster Lorsch baut und forscht man „wie es vor 1200 Jahren gewesen sein könnte“. So weiß z.B. niemand mehr ganz genau, wie man damals das Fachwerk der Häuser mit Lehm ausstrich. Die Lorscher mußten sich dafür Hilfe von lettischen Lehmbaumeistern holen. Dargestellt ist in Lauresham eine Handwerkersiedlung im Herrenhof. Solche Ansiedlungen waren vermutlich der Kern für die Marktorte des 10. Jahrhunderts. Im Unterschied zu Fronhöfen sind bei Herrenhöfen Manufakturen angeschlossen: Schmiede, Weberei, Kelterei. Den Weingarten bewachen die Gänse, sie mögen weder Trauben noch Weinblätter, vertreiben aber wirkungsvoll deren Räuber. Die alten Sorten im Weingarten stammen aus Geisenheim, wo historische Reben bis zu den alten Römern rekultiviert und entschlüsselt werden. Ebenfalls bis heute noch nicht experimentalarchäologisch herstellbar ist Birkenpech, der stärkste und bereits in der Steinzeit gebräuchliche Klebstoff. Im Kochhaus von Lauresham kann man übrigens auch übernachten, Kindergeburtstage feiern und ein karolingisches Mahl zubereiten und einnehmen. Eine Jahreskarte für die Thementage kostet 35 Euro, sämtliche Termine sind unter www.welterbe-areal-kloster-lorsch.de zu finden. Infos: 06251-103820. Marieta Hiller, im April 2015

Wölbäcker: im Freilichtlabor Lauresham altes Wissen neu entdecken

Ein neues Forschungsprojekt zwischen der Universität Halle-Wittenberg und dem UNESCO Welterbe Kloster Lorsch untersucht die historische Flurform des Mittelalters, die sogenannten „Wölbäcker“. Sie waren im Mittelalter weiträumig verbreitet. Diese Flurform mit den charakteristischen Wölbungen entstand wohl vor allem durch das Zusammenpflügen der Schollen auf dem Acker mit einem Beetpflug. Noch heute sind mittelalterliche Wölbäcker zumeist unter aufgeforstetem Wald des 18. und 19. Jahrhunderts nachweisbar. Die bis zu 12-15 Meter breiten, bis zu 1 Meter hohen und mitunter über 1000 Meter langen Flurrelikte lassen sich mit Airborne Laserscanning gut erfassen und zeichnen sich als parallel verlaufende Strukturen im Gelände ab. Entstehung, Bewirtschaftung, Nutzen und Nutzung oder gar die Besitzverhältnisse der breiten und langgestreckten Äcker sind trotz verschiedener Studien noch nicht geklärt.

In kooperativer Zusammenarbeit wird das Freilichtlabor Lauresham und die Bodenbiogeochemie am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg (MLU) zur Klärung einiger Fragen ein großangelegtes Wölbackerexperiment durchführen: im Freilichtlabor Lauresham werden über mehrere Jahre unter Verwendung der landwirtschaftlichen Arbeitstechniken des Mittelalters mehrere Wölbäcker bewirtschaftet, gedüngte und nicht gedüngte Böden sollen mittels modernster bodenkundlicher Analysemethoden in den Laboren der Bodenbiogeochemie der MLU im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts begleitend untersucht werden, um ein tiefgreifendes Verständnis über die Vorteile der Wölbäckerkultur zu erlangen. Außerdem soll das Ertragspotential der Wölbäcker mit Blick auf unterschiedliche im Mittelalter genutzte Feld-früchte bewertet werden und begleitende Analysen zur Bodentemperatur und -feuchte unternommen werden. Schließlich erhoffen sich die Kooperationspartner auch, daß die im Rahmen des Forschungsprojekts gewonnen Erkenntnisse für die moderne, nachhaltige Landwirtschaft von Bedeutung sein könnten. (Claus Kropp M.A.) Infos: www.kloster-lorsch.de

Lauresham: „12 Monate im Herrenhof“ - Freilichtlabor Lauresham startet innovatives Vermittlungsprojekt „12 Monate im Herrenhof“

LORSCH. Das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch startet Anfang 2021 ein innovatives Vermittlungsprojekt. Mit dem Vorhaben wolle man die Monat für Monat wechselnden, typischen Tätigkeiten frühmittelalterlicher Menschen in einer von den Jahreszeiten geprägten Lebens- und Umwelt erkennbar machen. „12 Monate im Herrenhof“ soll nach Angaben seines Leiters Claus Kropp am Dienstag, den 22. Dezember, viele unterschiedliche Zielgruppen für die Ideen der Einrichtung begeistern.

Das Freilichtlabor stellt das begehbare 1:1-Modell eines frühmittelalterlichen Herrenhofes dar. Es ist ein archäologisches Freilichtmuseum und zugleich eine Forschungseinrichtung der Experimentellen Archäologie. Es vermittelt Besuchern und Besucherinnen anschaulich und lehrreich, wie nach aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen ein sogenannter Zentralhof der Karolingerzeit ausgesehen haben mag und wie Landwirtschaft sowie Handwerk betrieben wurde. Zahlreiche Detailfragen werden untersucht, beispielsweise, welches Raumklima in den Häusern herrschte.

Mit dem neuen Projekt wollen Kropp und sein Team anhand verschiedener Vermittlungsansätze analog und digital Einblicke in den Alltag eines solchen Hofes im Jahreslauf liefern. „Jeweils am letzten Sonntag des Monats widmet sich ein spezieller Öffnungstag im Freilichtlabor jenen Aufgaben und Themen, die nach Ausweis frühmittelalterlicher Quellen eine besonders große Rolle spielten“, sagte Kropp. Das Konzept werde am 31. Januar in Lorsch unter dem Motto „Januar im Herrenhof“ vorgestellt. Sollte eine analoge Präsentation vor Ort aufgrund der Pandemielage nicht möglich sein, biete das Freilichtlabor ein entsprechendes digitales Format an.

Neben den Aktionen auf dem Gelände selbst wird es von Anfang 2021 an wöchentlich auf den sozialen Medien spezielle, weitere Informationen zum Jahresgeschehen in einem Herrenhof geben. Zum wechselnden Angebot zählen audio-visuelle Geschichten, die sich an ein jüngeres Publikum richten, Vorstellungen von laufenden Forschungsprojekten sowie archäologischen Funden und Repliken. Sie würden ergänzt um Zitate eines Benediktinermönchs aus dem 9. Jahrhundert: Wandalbert von Prüm. Dieser hatte seinem liturgischen Heiligenkalender „Martyrologium“ für Kaiser Lothar I. auch ein Gedicht angehängt, in dem er über die Monate, die Jahreszeiten, das Landleben, Jagd, Fischerei, Obst- und Weinanbau schrieb.